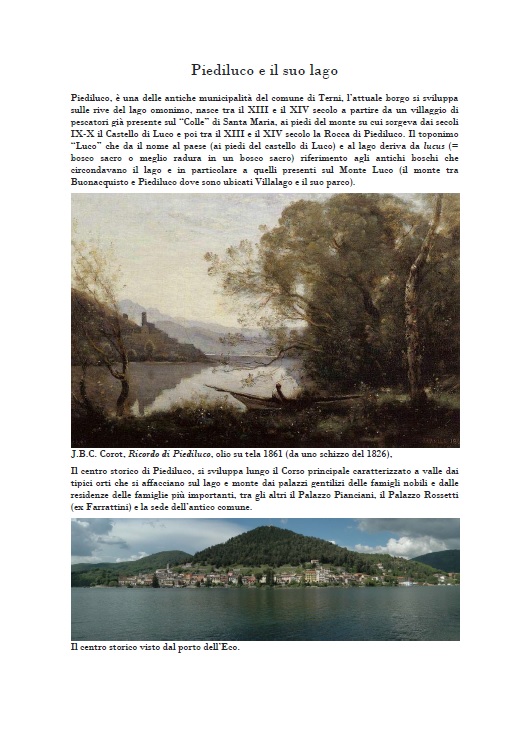

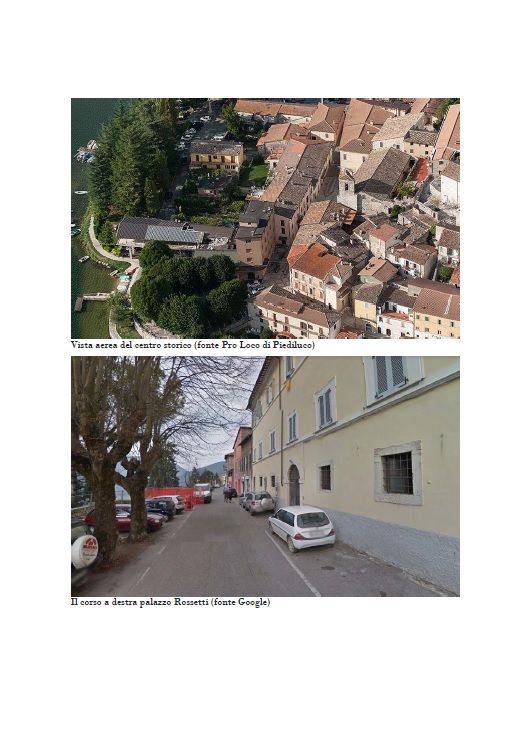

bct touring (archivio)

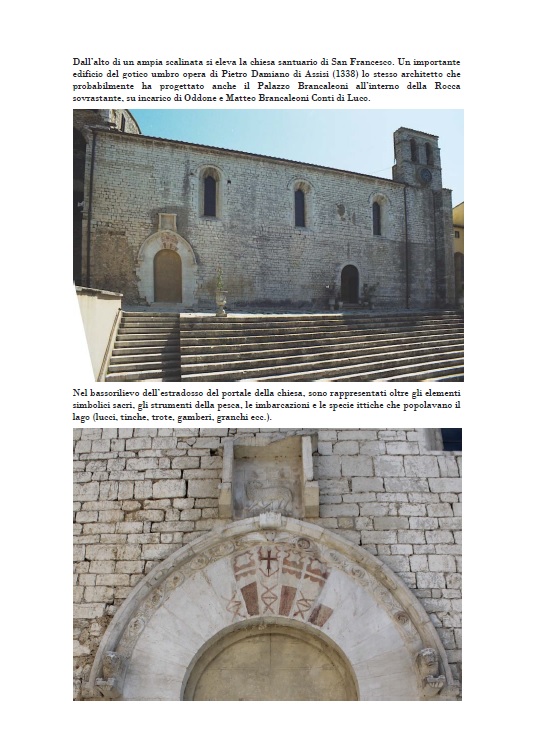

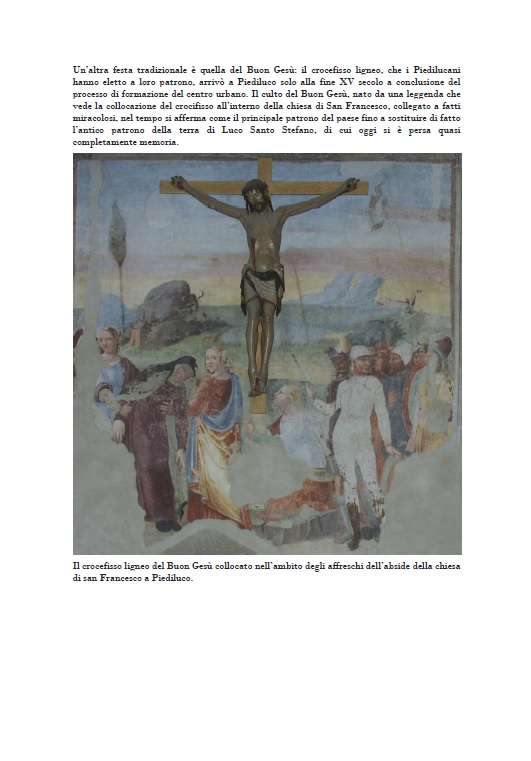

In viaggio con il cuore e con il mouse

Cesi

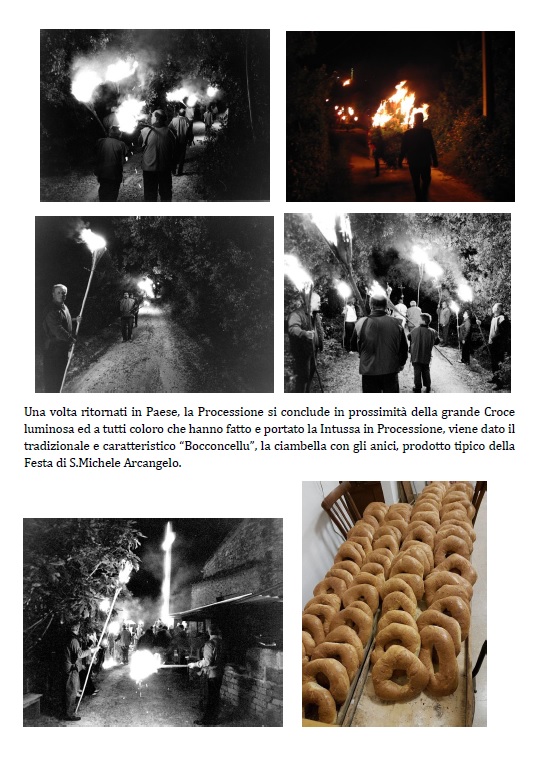

Il fascino senza tempo del balcone della Conca ternana

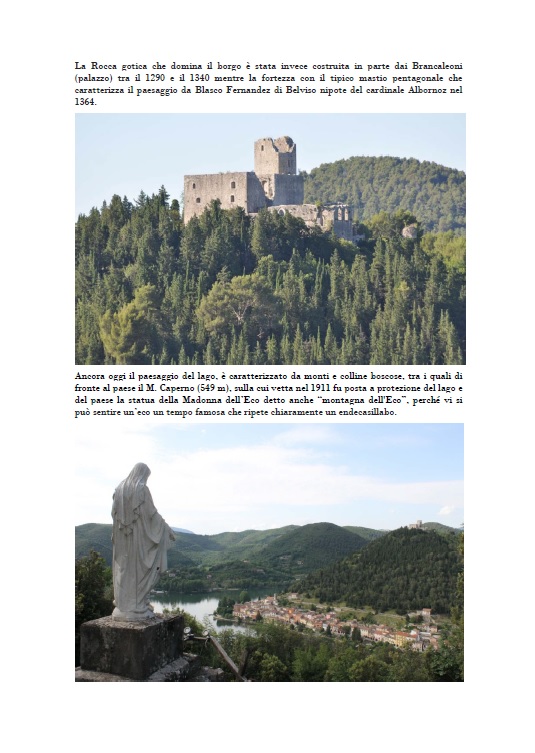

di Lorenzo Ferrante (Pro loco di Cesi)

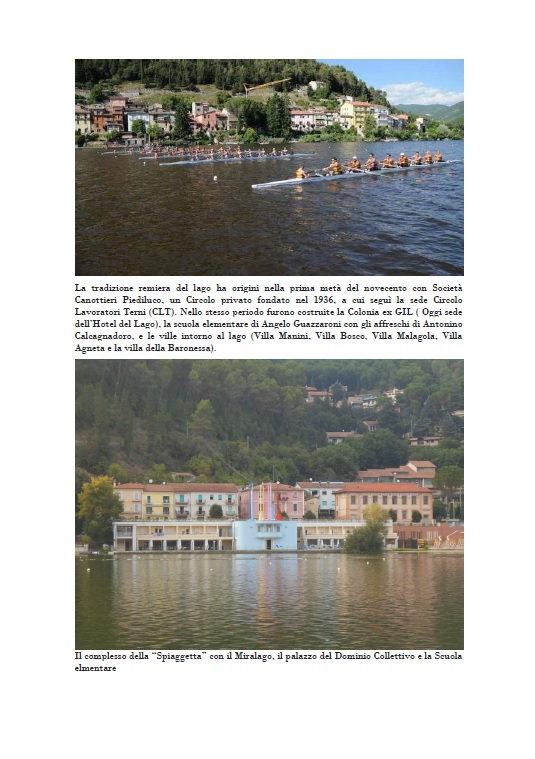

Cesi è stata definita il “balcone della conca ternana”. Si affaccia sulla pianura di Terni e sull’ampio anfiteatro di monti che circondano la città. Il borgo medievale, immerso in un mare di ulivi, è un belvedere naturale.

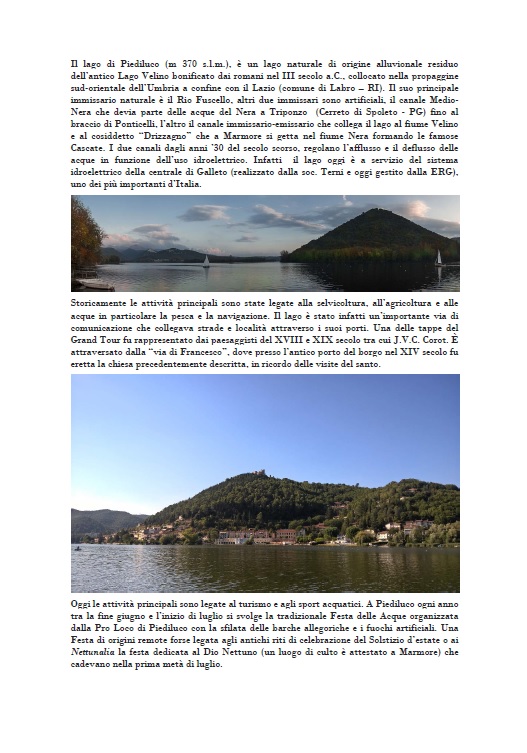

Sorge sul crinale del monte Torre Maggiore distribuita a mezza costa con strade parallele intersecate da stradine, scalinate e piazzette, archi e sottarchi. Prevale l’aspetto medievale di forte impatto visivo e con resti dell’antica Rocca, di mura, torrioni e porte medievali.

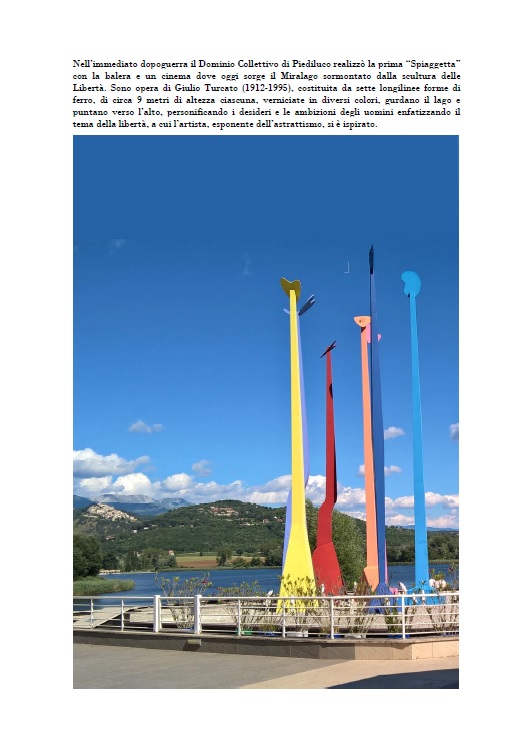

Cesi ha origini antichissime: abitata fin dalla preistoria, presenta notevoli testimonianze di epoca preromana e romana. Ma è nel Medioevo che afferma il suo massimo splendore diventando capitale delle Terre Arnolfe, un territorio esteso tra Terni, Narni e Spoleto, a partire dal X secolo. Fu l’imperatore Ottone I che nel 962 concesse questo suo possedimento alla famiglia degli Arnolfi. Cesi così divenne un borgo fortificato con la sua Rocca che un tempo sorgeva dove oggi si eleva la chiesa benedettina di Sant’Erasmo e fu di tale importanza strategica da essere difesa dai templari di nomina papale. Di questa rocca restano alcune delle torri tuttora visibili sul crinale della montagna. Così le descrive Jhon Milton nel Paradiso perduto: “La prima veduta del cielo è quella delle mura ornate di torri d’opale e di merli “. Sorsero poi nel tempo altresì prestigiosi palazzi nobiliari come il palazzo Cittadini Cesi, appartenuto alla famiglia del duca Federico fondatore dell’Accademia dei Lincei. Tra gli altri edifici di pregio ricordiamo il Palazzo Spada-Stocchi, quello Pressio-Colonnese, e Contelori. Molte le chiese (un tempo ne contava 30) tra cui spiccano la chiesa di San Michele Arcangelo (eretta nel 1080), una dedicata a Sant'Agnese (1613) e la collegiata di Santa Maria Assunta (1515) che custodisce la preziosa pala del Maestro di Cesi del 1308.

Cesi è sovrastato dal monte Eolo. Deve il suo nome al dio dei venti, il quale secondo Virgilio dimorava nelle viscere della montagna attraversate da grotte e cunicoli, con forti getti di aria, sia in inverno che in estate. La Grotta Eolia è la più famosa e studiata, caratterizzata da formazioni carsiche, alla quale si accede da Palazzo Stocchi.

Una "montagna incantata" quella di Cesi, (descritta da Anne Miller come legata da “catene adamantine”) ospita un ambiente naturalistico di pregio: “L’aria è di tutta perfettione" come afferma il Contelori, è ricca di boschi di querce, lecci e faggi. Una montagna protagonista e tutta da vivere: è il luogo ideale per attività all’aria aperta. Oltre alle passeggiate e al trekking si possono praticare altre attività come il parapendio, l’arrampicata sportiva, la mountain bike, la 4×4.

Questo territorio ospita un'archeologia a cielo aperto, infatti tra Carsulae e Cesi si estende un grande parco archeologico di enorme importanza. Sul monte Torre Maggiore sorgono due templi del VI e del II sec. a.C., i luoghi di culto di maggiore interesse dell’Umbria meridionale. Mura possenti caratterizzano l’arce fortificato - forse l’antica Clusiulum supra Interamna citata da Plinio il Giovane - sul monte Sant’Erasmo. Altrettanto possenti quelle presso la chiesa di Sant’Onofrio e di strada della Pittura dove è visibile un fallo a bassorilievo, simbolo apotropaico. Reperti carsulani sono inseriti nel portale dell’ex chiesa di Sant’Andrea, nella chiesa di Santa Maria de’ Fora e nella chiesa di San Michele Arcangelo.

Cesi è stata spesso inserita nella visita dei viaggiatori del Grand Tour. Che cos’è il Grand Tour?

È il viaggio che, a partire dal XVII secolo, veniva compiuto soprattutto dai giovani dell'aristocrazia britannica attraverso i vari paesi europei e in particolare in Italia con lo scopo di accrescere la propria cultura. Nei loro intenti c’era soprattutto la conoscenza delle antichità dell’epoca romana e anche le bellezze del paesaggio.

Tali viaggiatori pertanto avevano come meta principale Roma: qui giunti deviavano spesso verso Terni – da tutti decantata come una splendida città - dove si fermavano a dormire nelle locande del centro cittadino per poi portarsi a visitare la Cascata delle Marmore.

Alcuni di questi viaggiatori, spinti dalla curiosità di quello che avevano appreso dagli scrittori dell’antichità classica soprattutto in merito alle grotte esistenti nel territorio, si portavano a Cesi.

Vogliamo così riportare le testimonianze di questi viaggiatori: molte si somigliano, anzi usano quasi le stesse parole. Riteniamo però che sia utile conoscere quanti hanno parlato del nostro paese e come la sua fama fosse diffusa in tutta Europa proprio grazie ai diari di questi entusiasti viaggiatori.

Facciamo anche presente che le spiegazioni che vengono date del fenomeno dei venti che escono dalla montagna di Cesi, sono approssimative e spesso fantasiose: mancano praticamente del rigore scientifico. In pratica i viaggiatori si limitano a osservare e descrivere, spesso azzardando spiegazioni che poco si avvicinano alle leggi fisiche del territorio.

Joseph Jèrôme Lefrançais De Lalande, nel suo Voyage d'un François en Italie fait dans les années 1765 et 1766, così scrive:

“Dall’alto di Narni si vede, a nord della pianura, la città di Cesi, situata ai piedi di una roccia che da molto tempo sembra che minacci di crollare. Si dice che sia incatenata alla montagna, ma ciò che c’è di vero è la proibizione severa, pena la vita, di tagliare gli alberi su questa roccia.

Nella città di Cesi ci sono delle caverne che emettono dei venti regolari da numerose uscite chiamate Bocche di vento; questo vento, che è molto fresco, è condotto nelle case mediante canali per rinfrescare il vino, le cantine e gli appartamenti”.

Anne Mïller nelle Lettres from Italy dexcribing the manners customs, antiquites, paintings, etc. of that country, in the years MDCCLXX and MDCCLXXI, to friend residing in Frances, London 1776,

scrive: “ Sopra Narni si trova una città chiamata Cesi, collocata ai piedi di grandi rocce, che sembra minaccino di crollare ogni momento. La gente comune sostiene che la città sia legata da catene adamantine (che dicono siano invisibili) alla montagna vicina., ma ciò che è sicuro è che la legge vieta loro, sotto pena di morte, il taglio di alcuni alberi che crescono sulle rocce del monte sopra quella città: perché sembra che esiste l’ipotesi secondo cui le rocce sono sorrette e protette dal crollo dalle radici degli alberi che si trovano nei dintorni”.

Come si vede le due testimonianze sono pressoché simili. Come era abitudine di questi viaggiatori, per raccontare le stesse cose, spesso l’uno copiava dall’altro.

L’attenzione dei due scrittori è concentrata, oltre che sulle grotte, su due elementi essenziali: uno è lo strano legame che sembra tenere insieme la montagna. La catena montuosa su cui sorge Cesi appare questi visitatori come incatenata (guardando infatti il paese da Narni non si può fare a meno di notare come tutti i monti siano posti in sequenza).

L’altro elemento riguarda la protezione di questa montagna. Gli autori ci dicono che a quei tempi si proibiva di tagliare gli alberi evidentemente allo scopo di non rompere il legame delle montagne e quindi di evitare frane. Ancoa oggi, ai giorni nostri, il centro bitato di Cesi è interessato dalla messa in sicurezza delle pareti rocciose che lo sovrastrano.

Edward Wright, medico inglese, soggiornò in Italia per più di un anno. Nel 1721 visita Cesi. In Some observations made in travelling thought France, Italy etc. in the years 1720, 1721, 1722, ne fa una lunga descrizione:

“… abbiamo fatto un’altra escursione da Terni a cavallo per vedere il monte Eolo di Cesi ….

Dalle caverne che s’aprono sul fianco della collina che si trova sopra il paese escono per la maggior parte dell’anno dei forti venti; e ci hanno detto che sono più forti d’estate che d’inverno: e può darsi, perché quando eravamo lì non ne è uscito nessuno. Inizialmente siamo rimasti delusi, ma poi abbiamo avuto grande soddisfazione quando abbiamo scoperto, su un piccolo sentiero, come stavano le cose. Non è altro che un Antiperistasis, perché il tutto sembrava dipendere dalla condizione dell’aria esterna in relazione a quella interna. Quando l’aria esterna è più rarefatta, l’aria compressa dentro viene fuori e viceversa: e di conseguenza,quando le due densità dell’aria sono uguali, cosa che a volte si verifica, non ci sono correnti. Prima che fosse aperta la porta della caverna, abbiamo sentito un rumore interno come quello della Cascata che avevamo visto il giorno precedente.: questo, insieme al fatto che gli italiani facevano di tutto per aumentare le nostre attese, ci ha fatto aspettare lì aspettando di essere risucchiati dalla porta aperta, ma al contrario il rumore ha smesso e non abbiamo sentito nessun vento.

Avevamo preso delle torce farci vedere come il vento si muoveva. Hanno portato le torce e le hanno tenute all’imboccatura della caverna più interna. Poi hanno tenuto le torce all’incirca in mezzo alla caverna: queste ardevano ma la fiamma era trascinata verso il suo interno. A quel punto cominciavamo a capire come funzionava. Abbiamo prese le torce e le abbiamo tenute vicine all’ingresso, dove pensavamo che la poca corrente che c’era sarebbe stata più forte e così è stato.

La torcia si è spenta, ma la fiamma e il fumo sono andati verso l’interno. Era tutto abbastanza chiaro e non è neanche difficile spiegare il rumore che c’è quando la porta è chiusa e il fatto che smetta quando è aperta. L’apertura della porta ha impedito l’ingresso libero dell’aria esterna che si è ridotta a una corrente più esigua, e perciò più forte, che passava attraverso i piccoli orifizi, come per esempio le giunture dei pannelli delle porte e le intercapedini tra la porta e la caverna.

L’ingresso forzato dell’aria formava il rumore nella caverna vuota. Questo smette quando la caverna viene aperta. Un effetto simile ma meno forte, si trova frequentemente nelle stanze che sono state riscaldate con il fuoco e così hanno l’aria rarefatta: si sente un rumore quando la porta è chiusa, rumore che smette quando la porta è aperta. Successivamente ci hanno portato in una caverna più grande che dentro aveva altre crepe che ci davano l’idea della struttura della collina, ma non ci hanno detto niente del vento. Poi ci hanno portato in una chiesa e ci hanno fatto vedere un buco per l’aria che serviva a ventilare la congregazione dei fedeli durante l’estate.

Era in alto sul muro, ma ne ho toccato un altro sul portico e ho visto che questo tirava l’aria verso di sé e non il contrario. Un po’di vento l’ho sentito quando ho avvicinato la mano al buco, ma non venendo fuori dal foro, era solo l’aria esterna che si sforzava intorno alla mia mano per entrarvi.

Nella casa di un gentiluomo (il signor Spada, ndr) ci hanno portato in una caverna al lume delle torce; questi aveva fatto in modo che da qui l’aria andasse nelle cantine per raffreddare i vini e anche in altre parti della sua casa. La discesa nella caverna era stretta e lunga e in quel passaggio c’era una corrente così forte che ha spento le torce, ma tirava verso la caverna.

Nella parte superiore della sala da pranzo c’era una testa con la bocca aperta come quella delle denunce segrete a Venezia; sopra c’era questa iscrizione (ancor oggi visibile, ndr):

“Aura, quae per aeris regionem libera pererrabat, a Petro Spada huc veluti cptiva deducta, Hospes, tuis conatur familiaris deliciis” ( Questo soffio di vento che, vagando liberamente nell’aria, è stato catturato da Pietro Spada, cerca, o Signore, di contribuire al tuo benessere.” Sotto c’era un altro Spiramen per raffreddare i vini ed altri liquori che si potevano tenere. Anche se raramente il nostro clima ha bisogno di essere raffreddato, una simile aria fresca portata dalle cantine delle nostre stanze superiori, non sarebbe spiacevole durante la calura estiva”.

Facciamo alcune brevi considerazioni.

L’autore cerca di fare una descrizione accurata del fenomeno e tenta di darne una spiegazione che anticipa, seppur in modo imperfetto, le spiegazioni scientifiche che seguiranno. Gli “italiani” citati nello scritto sono i Cesani che lo accompagnano nella visita delle grotte.

Johann Jacob Volkmann autore del libro Notizie storico-critiche dell'Italia (Historische-kritischen Nachrichten von Italien, 3 vol., Leipzig, 1770/71), una guida d'Italia molto popolare nei paesi di lingua tedesca.

Scrive:

“Dall’alto della città di Narni si vede a Nord la città di Cesi. Sopra questa sporge una rupe che ogni giorno sembra ne minacci la distruzione. È dunque proibito abbattere i sovrastanti alberi pena la morte. Se per un terremoto o per un altro caso dovesse staccarsi la rupe della montagna, a Cesi toccherebbe la il destino di Velleia e Pleura, e verrebbe completamente seppellita. Nella città si trovano cavità, chiamate Bocche o Grotte di vento, dalle quali in certi periodi esce un vento sotterraneo. Questo vento fresco viene condotto mediante tubature nelle stanze e nelle cantine per rinfrescarle”.

* Velleia e Pleura sono due antiche città scomparse a causa delle frane

Alphonse Dupré, in Relation d'un voyage en Italie, suivie d'observations sur les anciens et les modernes.

Visita Cesi nel 1826.

“Non lontano da Narni mi hanno condotto a visitare un posticino chiamato Cesi. Questa piccola frazione è costruita ai piedi di una roccia che dà l’impressione che possa cadere da un momento all’altro sulle case. Nella roccia c’è una fessura enorme dalla quale fuoriesce un vento glaciale. Gli abitanti chiamano fessure come questa “bocche di vento”.

Antonio Guattani, Segretario Perpetuo delle Accademie di Belle Arti e di Archeologia, nel 1827 scrive:

“Cesi … il più importante è il prodigioso effetto che produce il monte Eolio sovrastante al paese, per diverse sue fenditure , dalle quali emanano venti più forti e più freddi in ragione della temperatura dell’aria esteriore. Gli abitanti di Cesi traggono profitto da quei venti col fabbricare le loro cantine presso quegli spiragli. Giunsero taluni a guidare per mezzo di tubi quell’aria fresca fino a sotto le bottiglie di vino nelle loro tavole …”

Vincenzo Tizzani, vescovo di Terni dal 1843 (la parrocchia di Cesi oggi come all’epoca apparteneva invece all’Arcidiocesi di Spoleto ndr). Scrisse reminiscenze ternane, dando un’interessante descrizione della grotta Eolia di Cesi, grotta che ancor oggi è visitabile, grazie alla presenza nel territorio del Gruppo Speleologico Terre Arnolfe Cesi:

“Da Piedimonte a Cesi andava io allora spesso a passeggiare, mi rammentai cos’ì di un fatto di enorme importanza. Visitando il can. Don Carlo Stocchi, mi mostrò egli dei rubinetti collocati sotto i gradiii d una scala, i quali aperti tramandavano violentemente un’aria freddissima “Qui abbiamo le Bocche Eolie, ei mi diceva, e io me ne giovo per rinfrescare il vino nella estate, ponendo le caraffe aldisotto di questi rubinetti.”

Era ben naturale che io gli facessi delle domande in proposito desiderando la spiegazione di quelle correnti. Egli non sapeva dirmi senonché venivano dalla Bocche Eolie. Non contento di ciò mi permisi di esplorare bene la casa. Fui condotto dall’arciprete anche in cantina donde da alcune piccole fenditure uscivano fredde correnti. Vidi una grossa apertura sotto un masso calcareo lungo un metro e mezzo circa e alto 50 centimetri e più. Di colà usciva una corrente non continua. Feci dal mio domestico per mezzo di una pala scavare il compatto terreno aldisotto di quel masso ed in modo da potervi penetrare. Quest’apertura non senza difficoltà operata per la impetuosa corrente che a più riprese ne uscva, mi permise, appiattito in terra, e cogliendo il momento propizio di entrare a poco, a poco in quel luogo mandando colla mia destra innanzi dei cerini accesi assicurati ad una canna. Dico il vero l’arciprete mi dissuadeva, pro aris set focis a non andar nell’ignoto. Io però trovandomi già sotto quel masso mi sforzo nell’avanzarmi, palpando di mano in mano il piano prima di progredire nel faticoso cammino. Potei in questo modo alzare il capo e a poco a poco con grande cautela levarmi i piedi. Colla luce dei cerini, oh spettacolo! vidi una grande caverna in mezzo alla quale il vuoto. Aldispora e allo intorno ammiravansi dei bianchi festoni a varie riprese come cadenti e formanti direi quasi ornamenti gotici. Quindi qua e là rotonde masse biancastre pendenti, gradatamente assottigliate, finienti in punta d’onde cadevano goccie d’acqua sopra una specie di calice biancastro che sorgeva sul pavimento. Era senza dubbio una grotta di stalattiti e stalagmiti. L’arciprete mi dava spesso la voce tremando per me e io lo invitava ad ammirare il grandioso spettacolo di natura. Venne dunque entro la grotta anche l’arciprete. Restò egli sorpreso di questa scoperta.

Mi feci dare una grossa pietra che volli gittare nel vuoto per misurarne, se fosse stato possibile, la profondità. Gittata la pietra, per alcuni secondi, si udì il rumore de’ suoi rimbalzi, ma di poi non s’udì altro. Ciò mi dimostrava bastamente grande la profondità di quel cupo abisso. Si sparse la notizia di questa grotta e qualche mese dopo avendola visitata un cotale, ne fece egli 9n un pubblico foglio la descrizione attribuendola a se e non a me la scoperta”.

Visitando il centro storico di Cesi, la sua montagna nella quale si immerge, le vestigia antiche, i suoi tesori fatti di palazzi, chiese e arte, ancor oggi si può respirare la ricchezza della storia, il fascino delle leggende e il colore della natura che da sempre l’hanno avvolto.

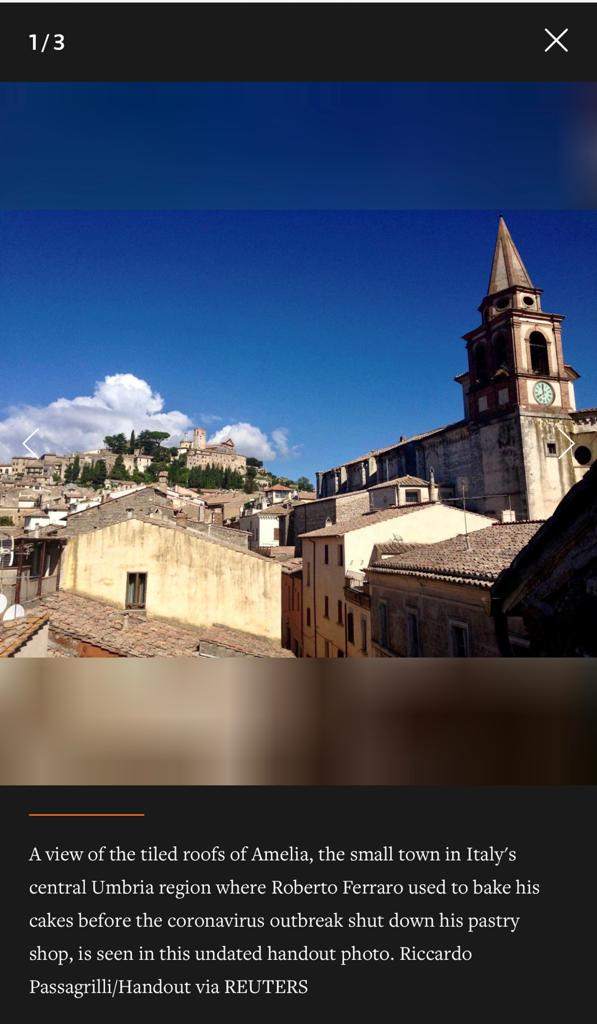

Amelia

Foto: R. Passagrilli, A. Corvi, N. Lucciarini, A. Leik

"Secondo una tradizione attestata nell’opera dell’erudito Catone il Vecchio, Ameria sarebbe stata fondata dall'eroe eponimo Amiro nell'anno 1134 a.C., 963 anni prima della guerra dei Romani contro il re di Macedonia Perseo. L'antichissima fondazione che la tradizione antiquaria attribuisce alla città non è contraddetta dalle più antiche tracce archeologiche: le prime frequentazioni antropiche sembrano infatti attestarsi sulla rupe tra il III e il II millennio a.C. Resti ceramici e un abitato di capanne rinvenuti sul versante sud-orientale permettono di ipotizzare l’esistenza di piccoli nuclei sparsi di insediamento sul colle tra l´età del Bronzo e l'età del Ferro. Tra il VI e il V secolo il centro umbro di Amer doveva essere ormai strutturato e si avvaleva un santuario extraurbano nella zona Pantanelli con annessa necropoli. Il livello di articolazione sociale raggiunto dalla città si rispecchia alla fine del IV secolo nei ricchi materiali provenienti dalle tombe di una nuova area necropolare (vedi Necropoli dell'Ex-Consorzio) che si estende all'uscita della città lungo la via Amerina (vedi Strada romana). Agli inizi del III secolo si strinsero rapporti ufficiali con Roma: una realtà politica che si affacciava con grandi potenzialità espansive all'orizzonte dei territori Umbri e Falisci. Si intraprese allora la costruzione delle mura (vedi Cinta muraria), e dopo il 90 a.C., con la trasformazione del centro federato nel municipium di Ameria, si attuò la pianificazione delle infrastrutture urbane, che vide il suo completamento in età augustea, epoca in cui Ameria entrò a far parte della Regio VI. La città vive allora una fase intensa di attività edilizia pubblica, integrata dallo sviluppo di zone residenziali: molte domus private avevano ambienti con pavimenti rivestiti di mosaici, come quelli inglobati nelle cantine di Palazzo Venturelli e nell’area occupata da Palazzo Farrattini. La città si dotò di un foro, con sottostante cisterna, di un teatro sulle pendici orientali dell'arce, di vie lastricate con rete fognaria sottostante. Lungo due importanti direttrici viarie, che collegavano la città con Roma da un lato, con i centri della Conca Ternana dall'altro, sorsero probabilmente il campus e l'anfiteatro. Verso la metà del II secolo d.C. si costruirono le terme nel comparto sud-occidentale urbano (Palazzo Farrattini: Terme e domus romane), i cui pavimenti erano decorati da mosaici bicromi che si presumono creati da botteghe locali per l'uso di patterns insoliti ed innovativi. Questa intensa attività edilizia, evidentemente connessa all'esistenza di ceti sociali in grado di investire e autorappresentarsi nella creazione di un arredo urbano consono e conforme ai municipi più floridi dell'Italia romana, è destinata a svanire nei secoli successivi. Dal III sec. d.C. Ameria fu assegnata, in base al nuovo ordinamento territoriale promosso dalla Tetrarchia, alla provincia Tuscia et Umbria. Probabilmente l’abitato tardoantico e altomedievale continuò ad insistere su un’area compresa entro il perimetro delle mura poligonali e nella zona di Borgo. Alcune testimonianze epigrafiche rivelano l’esistenza di una comunità cristiana urbana nel IV secolo (CIL XI, 4565, 4566; ICI VI, p. 58, n. 37). Dalla metà del V secolo esisteva ad Ameria una diocesi (Mansi 1759-1798, VII, col. 967). Nel secolo successivo Ameria dovette assumere importanza come roccaforte di controllo, grazie alle sue fortificazioni, sulla via Amerina: si pensa debba essere passata sotto il controllo bizantino, subendo un destino analogo a quello di Todi e Chiusi, nel 538. Contesa tra Goti, Bizantini e Longobardi per la sua posizione privilegiata come avamposto strategico sul limes, nel 742 fu restituita da Liutprando alla Chiesa ed entrò a far parte del patrimonio della Santa Sede come Castrum Sancti Petri.

Epoca Medievale

Non si conosce esattamente la data in cui Amelia divenne Comune, tuttavia è storicamente accertato che la città combatté una guerra tra comuni a fianco di Todi e Foligno contro Perugia, Orvieto e Gubbio nel 1065: sembra pertanto che all’epoca avesse una consistente organizzazione comunale. Preposti alla reggenza del Comune erano i Consoli (due o quattro), che venivano eletti tra gli uomini più rappresentativi della città. Nel 1208 innanzi all’Abbazia di San Secondo fu stipulato un trattato di pace-sottomissione con Todi, che mirava a tenere legata a sé Amelia, il cui controllo sarebbe stato determinante per allontanare l’ingerenza di Orvieto, acerrima nemica. Nell’ambito della lotta tra Papato ed Impero la città di Amelia subì nel 1240 un saccheggio ad opera delle truppe di Federico II. Seguì la decadenza del Comune e il suo coinvolgimento nelle dispute tra Guelfi e Ghibellini. Già alla fine del 1200 la città era retta secondo Statuti popolari, di cui si conservano nell’Archivio Storico Comunale i testi del 1330 e del 1346. Intorno alla metà del XIV Amelia venne riconquistata dal Cardinale Egidio di Albornoz, il quale riuscì a togliere diversi gravosi oneri che la città aveva contratto nei confronti di Todi e operò ritocchi alla Riformanze conservate nell’Archivio Storico Comunale insieme agli altri codici e agli Statuti, esempi di arte legislativa che dimostrano quanto fosse funzionale l’ordinamento comunale. Tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo Amelia incappò in un periodo di tremenda carestia, i cui effetti furono aggravati dai tributi imposti da Roma. L’11 novembre 1417 fu eletto Papa il Cardinale Ottone Colonna (Martino V), il quale, avendo frequentato Amelia, confermò i privilegi della città. Nel 1426 San Bernardino da Siena predicò in Amelia contro la bestemmia e l’usura. Amelia, pur condizionata dall'appartenenza allo Stato della Chiesa, continuava con alacrità a difendere i criteri di autonomia e di libertà comunale, anche incoraggiata dagli auspici di illustri amerini, come Mons. Angelo Geraldini. Nel 1476, Papa Sisto IV, allontanandosi da Roma dove infieriva la peste, fu ospitato ad Amelia dai Geraldini.

Epoca rinascimentale e moderna

Il Rinascimento ad Amelia fu un periodo di grande magnificenza. Ricchi cittadini abbellirono i loro palazzi in città, analogamente a quanto andavano perseguendo gli Orsini a Bomarzo, i Farnese a Caprarola e così via. Alcuni prelati e personaggi di rilievo occuparono posizioni di potere nella Curia romana come Hippolito e Cesare Nacci, quest’ultimo vice legato papale, Angelo Archileggi, Fantino Petrignani, Batolomeo II e III Farrattini, Giovanni e Filippo Venturelli, Svetonio, Cristoforo e Silla Cansacchi, Clemente Clementini, ma sono soprattutto le vicende dei Geraldini, una delle famiglie più rappresentative dell’Amelia quattro-cinquecentesca, che ci offrono uno spaccato ideale per comprendere il clima culturale e politico dell’Italia e dell’Europa nell’età rinascimentale. Ciò che è certo, è che la fortuna della famiglia deriva dalle relazioni di Amelia con Roma e con gli Aragonesi, relazioni che permisero l’inserimento dei Geraldini nella magistratura e nella diplomazia e insieme offrirono l’opportunità di stringere relazioni fruttuose con potenti famiglie, fra cui i Colonna e i Borgia. La famiglia contava molti membri nel clero secolare, ai quali spettarono incarichi prestigiosi: diplomatici, governatori di città, abbreviatori delle lettere apostoliche, vescovi. Sembra che Alessandro Geraldini, al servizio della corte di Spagna e confessore della Regina Isabella, intercedette affinché Cristoforo Colombo ottenesse le tre caravelle per intraprendere il fatidico viaggio. Egli fu in seguito nominato primo Vescovo residenziale nel Nuovo Mondo, in Santo Domingo, dove morì l’8 marzo del 1524. Agli inizi del ‘500 Amelia è tutta un cantiere: residenze nobiliari si installarono lungo il tracciato delle persistenze antiche, da porta Romana alla croce di Borgo. Cardinali e vescovi, dediti più degli altri ai piaceri dell’arte e del collezionismo antiquario, commissionarono cicli a fresco all’interno dei palazzi nobiliari e trasformarono queste dimore in grandi spazi articolati da un lato come palazzi monumentali di città, dall’altro come residenze di campagna. Nella seconda metà del ‘500 si assisté, infatti, in territorio umbro-laziale, anche ad una radicale trasformazione della tipologia decorativa all’interno: in particolare il centro umbro di Amelia rappresenta in tal senso una testimonianza autorevole dell’orientamento di una nuova decorazione delle sale di rappresentanza, incentrata sull’utilizzo del fregio dipinto continuo. Ciò ha fatto ipotizzare la nascita e lo sviluppo nella città di una vera e propria “scuola amerina” con committenze ed artisti cittadini e delle città vicine. Nel 1599 viene ospitato ad Amelia a Palazzo Cansacchi il Cardinale Federico Borromeo. Nei secoli successivi, fino al Risorgimento, la storia di Amelia si identifica con quella dello Stato della Chiesa.

Dal Risorgimento all’epoca contemporanea

Durante i moti del 1848-49 volontari amerini parteciparono alla difesa di Vicenza, alla Repubblica Romana e nel 1859 ai moti insurrezionali, finché il 21 settembre 1860 le truppe piemontesi del generale Brignone entrarono nella città. Il nuovo governo monarchico procedette, anche in Amelia, all'espropriazione di innumerevoli beni della Chiesa. Agli inizi del secolo, l’incremento dell’agricoltura e la nascita della prima industria locale, non impedirono le emigrazioni, soprattutto verso gli Stati Uniti e l'Argentina. La luce elettrica arrivò in Amelia nel 1911 a sostituire la pubblica illuminazione a petrolio. Alla prima guerra mondiale gli amerini contribuirono con 188 soldati morti sui campi di battaglia. Durante il fascismo, come in ogni parte d'Italia, si susseguirono adunate, discorsi, cortei e saggi ginnici si svolgevano tra Piazza del Municipio (oggi Piazza Matteotti), Piazza Vittorio Emanuele (oggi Piazza G. Marconi), Via Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele (oggi Via della Repubblica) e davanti al monumento dei caduti (Piazza A. Vera). Durante la Seconda Guerra Mondiale l'unica azione bellica che Amelia ricorda fu il tragico bombardamento alleato del 25 gennaio 1944, durante il quale, per errore, invece del ponte Grande fu colpita la chiesa di S. Elisabetta (oggi Santa Lucia) e l'annessa scuola elementare femminile. La nuova atmosfera del dopoguerra fu segnata ad Amelia dall’ambientazione offerta dalla città al film "Il Passatore", interamente girato in Amelia, per la regia di Coletti (1947). In città si riversò una schiera di macchinisti, tecnici e nuovi miti del cinema, come gli attori Rossano Brazzi, Valentina Cortese, Gino Cervi e l'allora astro nascente Alberto Sordi. Dopo i podestà del Ventennio fascista nel 1946 venne eletto sindaco il fabbro socialista Cafiero Liberati, che sarebbe rimasto in carica fino al 1964".

(turismoqr.it)

Penna in Teverina

Il nostro paese: Penna in Teverina

Scarica il lavoro realizzato dagli alunni della Scuola Primaria di Penna In Teverina

Penna e il Rinascimento

Scarica il lavoro realizzato dagli alunni della Scuola Primaria di Penna in Teverina

Stroncone

Maestose e possenti mura, abitazioni che si affacciano a ridosso di stradine strette, tortuose, antichi portali in pietra, il pozzo medievale: chiunque giunga a Stroncone non può che rimanere affascinato da questo borgo edificato nel X secolo, che conserva ancora oggi inalterate le caratteristiche di un tempo lontano. In queste terre il visitatore si trova a percorrere le vie della storia, della fede, del brigantaggio, della transumanza, della natura a tratti ancora oggi incontaminata.

Un po’ di storia…

Secondo una leggenda il paese sorse sulle rovine dell’antica Trebula Suffena. Le popolazioni che in precedenza abitavano il fondovalle, vedevano nel nuovo sito posto in altura un luogo più sicuro e facilmente difendibile. Si trattava inoltre di una zona strategica, di confine fra il Ducato longobardo di Spoleto ed i territori Bizzantini.

Proprio dal nome di Ugone, uno dei duchi di Spoleto, deriverebbe Stroncone, ottenuto dall’originale castrum Hugonis, corrotto in Castrugone, Strungone, per giungere infine al nome con cui oggi lo conosciamo.

Risale al 1012 il primo documento certo su Stroncone: nel “Chronicon Farfense”, un prete, Giovanni di Pietro, donò alcuni suoi fondi rustici situati nel territorio di Stroncone, al monastero di San Simeone, che in quel tempo ospitava i benedettini ed era alle dipendenze dell’Abbazia di San Benedetto in Fundis.

Costretti più volte a rinchiudersi tra le possenti mura, gli Stronconesi difesero, in tempi passati, la propria autonomia ed in modo particolare la propria fede guelfa. Fu la vicina Narni l’avversario più agguerrito, a tal punto che, nel 1209, il Pontefice Innocenzo III fu costretto a colpire d’interdetto i Narnesi, obbligandoli nel 1215 alla riedificazione di quanto avevano distrutto dentro e fuori le mura.

Dopo un periodo di dipendenza, a seguito di diverse donazioni dall’Abbazia di Farfa, nel 1192 troviamo annoverato Stroncone nel “Liber Censuum” di Cencio Camerario, come tributario della Chiesa Romana, per l’annuo censo di 100 soldi.

La fedeltà di Stroncone alla Chiesa divenne nel tempo costante, ed esso restò sempre fedele al Papa, come testimonia lo stemma del comune su cui compaiono la croce bianca su fondo rosso e le chiavi pontificie.

Nel 1394, la rocca fu occupata da Pandolfo III Malatesta e nel 1404 da Andrea Tomacelli, fratello di Papa Bonifacio IX, e a seguito di questa occupazione, per liberarsi dal presidio signorile, gli stessi Stronconesi distrussero il paese. Dalla fine del XVI secolo, dopo la riforma amministrativa dello Stato Pontificio di Sisto V, il paese fu sottoposto direttamente alla Camera Apostolica, che dipendeva dal pontefice stesso ed era governata da un commissario apostolico residente.

Nel 1799 Stroncone resistette per sette giorni agli assalti dei francesi, per poi capitolare l’ottavo giorno alle truppe napoleoniche guidate dal generale Jablonowski. La capitolazione venne concordata con alcuni assediati stremati, ma in tale occasione, il borgo dovette subire uno spietato saccheggio.

Nel 1861 Stroncone divenne municipio del Regno d’Italia, perdendo la sua autonomia e nel 1927 fu unita al comune di Terni, per poi riconquistare nuovamente l’autonomia nel 1947.

Chiesa di San Nicolò

Da visitare…

Per il visitatore che giunge a Stroncone, lo stesso centro storico è un vero e proprio museo a cielo aperto.

In Piazza della Libertà, si trova la “Fontana delle tre Tazze” realizzata nel 1559, caratterizzata da un timpano triangolare centrale, due delfini laterali a bassorilievo, tre vasche ovoidali sormontate da protomi leonine.

Fontana delle Tre Tazze

Entrando nella porta principale del paese, si giunge in Piazza San Giovanni che ospita l’antico pozzo medievale e l’Oratorio di San Giovanni Decollato, un autentico scrigno di arte ed architettura, che conserva al suo interno pregevoli affreschi raffiguranti episodi della vita del Battista ed una pala d’altare che ne rappresenta il martirio, opera di Giuseppe Bastiani da Macerata. I due fratelli Stronconesi, Gregorio e Cristoforo Grimani, sono invece gli autori degli eleganti stucchi che ornano la volta.

Oratorio di San Giovanni Decollato

Salendo lungo Via dell’Arringo, dove si trova l’Archivio Storico Notarile del Comune, al cui interno sono custoditi antichi documenti notarili, catasti, registri parrocchiali risalenti anche al XIII secolo, si giunge alla Chiesa Collegiata di S. Nicolò. Dalla facciata romanica, tra le più antiche di Stroncone, venne donata nel 1181 all’abbazia di San Benedetto in Fundis dai consoli stronconesi, al suo interno è possibile ammirare dipinti ed affreschi del XVII e XVIII secolo, il tabernacolo in marmo degli olii santi, e, nella sacrestia, il polittico raffigurante l’incoronazione della Vergine, opera di Rinaldo da Calvi (1520-1521).

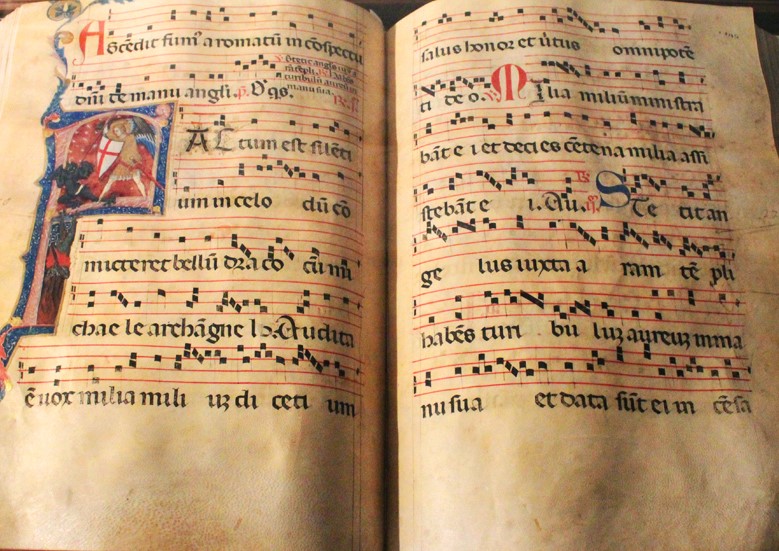

Il Palazzo Comunale, con la caratteristica scalinata sulle cui pareti è possibile ammirare anche reperti di origine romana, conserva al suo interno, i preziosi nove codici miniati databili al XIV e XV secolo, denominati “Corali”. Di notevole valore per l’aspetto storico, artistico e musicale, i codici vennero scoperti dallo storico locale Luigi Lanzi alla fine dell’800, il quale, dalle due chiese collegiate di San Michele Arcangelo e di San Nicolò, lì portò nel Palazzo Comunale.

I Corali di Stroncone

In Piazza della Torre si trova invece l’antica Chiesa della Madonna del Gonfalone. La data di costruzione è sconosciuta, un tempo al suo interno era custodito il gonfalone comunale, in quanto la chiesa, per la sua elevata posizione, non si prestava a facili attacchi da parte dei nemici. All’interno è possibile ammirare pregevoli opere d’arte tra cui due tele raffiguranti S. Biagio e S. Giorgio, eseguite da Giuseppe Bastiani da Macerata.

A Stroncone inoltre si trova anche il Museo di Storia Naturale che ospita collezioni paleontologiche, geologiche, etnologiche e zoologiche, il Sacrario ai Caduti, che custodisce al suo interno circa quattrocento pezzi fra cimeli storici, armi bianche, materiale d’armamento (armi da fuoco e loro parti), parti di equipaggiamento, munizionamento, congegni e lettere; e l’ Antica bottega di Falegnameria, fedele riproduzione di un’ antica bottega orginale.

Per le vie del paese ancora, la Chiesa di San Michele Arcangelo, a pianta basilicale a tre navate, denominata anche chiesa madre in quanto contenente la fonte battesimale, che compare già nel Regesto Farfense di Gregorio da Catino nel 1012, oggi purtroppo inagibile. Palazzo Vici si affaccia sull’omonima via, un tempo convento delle suore francescane del Bambin Gesù, offre l’esempio di un’antica residenza gentilizia, Via Giovanni Salvati con la sua magnifica vista sulle montagne circostanti ci conduce fino a Porta Reatina (o Capraia). Da Piazza Fontana Vecchia, poi, si può salire, immersi nel verde, verso l’affascinante area naturalistica di Cimitelle che ospita castagni secolari e la località dei Prati, con i suoi 1000 metri circa di altitudine, una vera e propria oasi per tutti gli amanti della montagna e dello sport all’aria aperta: trekking, mountain bike, equitazione sono solo alcune delle attività praticabili in questo luogo quasi incontaminato. Tra queste montagne è possibile percorrere il sentiero francescano, il camino dei Protomartiri francescani (uno di essi, Ottone, era originario di Stroncone), e riscoprire le tracce di San Bernardino da Siena.

Riscendendo, non potrà mancare una visita presso l’antico convento di San Francesco, fondato secondo la tradizione proprio dal Poverello d’Assisi nel 1213, nelle cui cappelle esterne è possibile ammirare un affresco di Tiberio d’Assisi risalente al 1509 raffigurante la Madonna in Trono con Bambino e quattro santi, la statua lignea di San Sebastiano del XV secolo e scene tratte dalla vita di S. Antonio Abate. All’interno vari dipinti del ‘600, un affresco di scuola umbra del ‘400 raffigurante Madonna in trono con Gesù lattante, due angeli e San Francesco. Nell’altare della cappella dedicata a San Diego, si custodisce l’urna con il corpo incorrotto del Beato Antonio Vici, patrono di Stroncone, titolo che condivide con San Michele Arcangelo.

Convento di San Francesco

A pochi passi da Stroncone, vicino alla chiesetta di Santa Lucia, è possibile visitare anche l’Osservatorio Astronomico, costruito negli anni 80 ed attualmente iscritto al Minor Planet Center con la sigla MPC 589. I campi principali sono la ricerca di asteroidi, supernovae e fotometria su stelle simbiotiche. Il primo asteroide che è stato scoperto nel 1993, porta il nome di Stroncone (n. 5609). Per info sull’osservatorio è possibile consultare il sito www.mpc589.com.

Meritano inoltre una visita i ruderi dell’Abbazia di San Benedetto in Fundis, testimonianza dell’antica presenza benedettina, il Monastero di San Simeone, e le quattro frazioni, che conservano, a loro volta, preziose opere d’arte e testimonianze di un significativo passato.

Monastero di San Simeone

Aguzzo, con la chiesa risalente al XII secolo dedicata a San Pietro Apostolo;

Coppe, con la Cripta di San Biagio dove è possibile ammirare un affresco del ‘400 raffigurante Madonna in trono con Bambino ed ai lati San Giovanni Battista ed un altro santo che la tradizione popolare identifica con il patrono della frazione, San Biagio; e l’imponente palazzo baronale, un tempo proprietà dei Cardoli, ed oggi della famiglia Malvetani;

Finocchieto, che conserva ancora oggi la struttura dell’antico castello circondato da mura e al cui interno del centro storico sorge la chiesa intitolata al patrono San Vincenzo, diacono di Saragozza, martirizzato nel IV secolo durante l’impero di Diocleziano. Appena fuori dall’abitato, una chiesina rurale ad unica navata del 1649 intitolata alla Madonna del Carmine, e poco lontano il piccolo oratorio dedicato alla Vergine edificato nel 1530;

Vasciano, il cui antico castello è contornato da boschi di faggi, carpini, felci e querce che salgono oltre i mille metri, in cui è possibile visitare la chiesa parrocchiale del XII secolo riccamente affrescata dedicata a San Biagio, e la Rocca. Nel 1570 diede i natali al grande musicista Asprilio Pacelli.

Vasciano – La Rocca

Eventi e manifestazioni

Nel corso dell’anno diversi gli eventi e le manifestazioni che vedono protagonista l’intero territorio Comunale: dall’infiorata del Corpus Domini, alla Festa della Castagna ed il tradizionale Pane & Olio, alle sagre che vedono protagoniste le frazioni di Finocchieto, Aguzzo e Coppe, ai festeggiamenti dei rispettivi patroni, all’Agosto Stronconese, nella seconda metà di agosto, in cui sacro e profano si mescolano in giornate di eventi e buon cibo alla riscoperta della storia locale.

Il tradizionale corteo storico, rievoca il rientro avvenuto nel 1809 della salma del Beato Antonio Vici a Stroncone, per merito Padre Angelico Coletti e di venti giovani stronconesi, che da Assisi ricondussero le spoglie in paese, con un viaggio durato tre giorni, percorrendo circa 80 km di strade dissestate tra Assisi e Stroncone.

Secondo la tradizione, un anno dopo dalla morte del beato, il 7 febbraio 1462, un raggio di luce uscì dal sepolcro in cui il santo era stato deposto nella tomba comune dei frati nella chiesa di San Damiano di Assisi, ed un bambino lo vide per primo. Tutti i frati accorsero per vedere il portento, ed aperta la tomba, trovarono il corpo incorrotto che emanava un forte profumo. Iniziò così il culto del beato.

Agosto Stronconese - Corteo Storico 2019

Il gemellaggio con Voves

Dal 2007, il Comune di Stroncone è gemellato con il comune francese di Voves, situato nel dipartimento dell’Eure-et-Loir, nella regione del Centro-Valle della Loira.

Un importante patto d’amicizia, ormai consolidato, e che si rinnova ogni anno con iniziative e scambi che coinvolgono i rispettivi cittadini e le rispettive tradizioni e culture.

Fonti ed approfondimenti

-

F. Treccia, A colloquio con il Beato Antonio, Arti Grafiche Antica Porziuncola in Cannara (PG), 2000

-

Giovanni Rossi, Stroncone alla scoperta di un antico borgo dell’Umbria, Associazione San Michele Arcangelo, Stroncone, 2016

Foto di Alessandro Mari, Paolo Massoli, Roberto Perquoti, Annalisa Spezzi.

Calvi dell’Umbria

Giunti a Calvi dell’Umbria, sulla piazza principale ci attende una splendida e imponente costruzione, unica nel suo genere, si tratta della facciata di due chiese contigue, magistralmente armonizzate dal genio dell’architetto Fernando Fuga nel 1742. Le due chiese sono come due scrigni per ciò che troviamo all’interno: la chiesa di destra è dedicata a S. Brigida, in stile barocco, mentre quella di sinistra è dedicata a S. Antonio Abate. In quest’ultima si conserva un pregevolissimo presepe in terracotta policroma invetriata risalente al 1545, opera di due fratelli abruzzesi, Giacomo e Raffaele da Montereale.

Il presepe monumentale, le mostre dei presepi esposti nel monastero, i numerosi murales con il tema della natività e il presepe vivente che ogni anno si rappresenta nella frazione di S. Maria della Neve, hanno fatto guadagnare a Calvi l’appellativo di “Il Paese dei Presepi” e a buon titolo lo merita!

La facciata delle due chiese è la parte più avanzata di un complesso monastico dalle enormi dimensioni, il fabbricato si snoda lungo uno stupendo giardino e si affaccia su circa due ettari di terreno completamente recintati da alte mura che servivano per proteggere la clausura delle suore orsoline, che vi hanno a lungo stanziato. Oggi il monastero è sede del Comune di Calvi dell’Umbria, del complesso museale, archivistico e della zona espositiva e congressuale del paese; una vera risorsa, dove si svolgono le più svariate attività culturali. Interessantissimi sono gli ambienti sotterranei del monastero, dalle cisterne per la raccolta dell’acqua, ai luoghi per la conservazione degli alimenti, alle cucine, ai forni e alle dispense.

Tante sono le chiese sparse nella campagna del territorio calvese, officiate ormai soltanto nel giorno della festa del Santo a cui sono intitolate. La Chiesa parrocchiale di Calvi è intitolata a S. Maria Assunta e S. Valentino, è antichissima, menzionata nei documenti archivistici a partire dal XIV secolo, conserva al suo interno bellissime pale d’altare e una cripta sotto il transetto laterale. Numerose le feste che vi si celebrano, animate dalle Confraternite tutt’ora presenti in Paese. Da ricordare per gli effetti scenografici, oltre che devozionali, la festa di S. Antonio Abate con la benedizione degli animali e dei mezzi agricoli, il Corpus Domini con la sua preziosissima infiorata per le vie del paese e la festa della Madonna Assunta in cielo con una processione notturna illuminata da fiaccole lignee.

Il Paese conserva intatta la sua parte antica con le viuzze che si snodano e si allargano in piazzole dai panorami incantevoli che guardano sia i monti Martani, sia i monti Cimini e più in basso la campagna umbro-sabina dove all’orizzonte svetta solitario il monte Soratte. La parte del Paese verso la montagna è edificata di recente e presenta una pregevole zona residenziale e gli impianti sportivi.

Numerose le manifestazioni sociali e culturali che si svolgono nel paese o nelle frazioni limitrofe, dalle varie sagre ispirate a prodotti tipici locali, alla festa della birra che si svolge a fine agosto, al “Labirinto” per vivere nei vicoli di Calvi le emozioni suscitate da tanti artisti provenienti da tutto il mondo, alla variopinta mostra mercato “Tra pomi e fiori” a settembre.

Il territorio di Calvi è caratterizzato da morbide vallate che guardano verso il Tevere, ma vi è anche un cospicuo patrimonio boschivo con un’unica imponente montagna: S. Pancrazio. Il nome, il luogo, il Santo, la festa, le leggende e la tradizione si fondono e si confondono in una dolce armonia. Il Santo Patrono, Pancrazio, si festeggia il 12 Maggio e a Calvi “è l’evento”, 4 giornate cariche di storia, di devozione, di tradizione e di incontri. Si inizia l’11 pomeriggio, il giorno della Vigilia, con l’incontro dei 4 Signorini che rappresentano il Santo e provengono ciascuno dalle 4 contrade del Paese: le Fiamme, il Drago, la Croce e il Castello. Una lunga teoria di personaggi in costume sfila per le vie del paese a ricordare l’antica processione che è conseguita alla consegna della reliquia di S. Pancrazio nel 1646; si tratta di un frammento osseo dell’avambraccio, incastonato in un braccio argentato. Nel corteo sono rappresentate tutte le autorità civili, religiose e militari dell’epoca e a seguire tutte le quattro contrade esprimono il Santo, impersonato da un ragazzino a cavallo, il Signorino, vestito da soldato romano e tra le varie figure e ornamenti, spiccano di certo gli Stendardi, due bianchi e due rossi (denotano la purezza e il martirio di S. Pancrazio) che da vessillo della Terra, sono assurti a oggetto devozionale, rappresentando S. Pancrazio su di un cavallo rampante, ma anche simbolo delle Terre e del possesso pacifico della montagna.

Nella prima serata della festa nella piazza principale il sindaco consegna i poteri civili ai connestabili della festa e alle loro “madonne” affida le chiavi del castello. A seguire, tutto il corteo storico si reca nelle “tavolate” per consumare buonissimi cibi tradizionali. Nella tarda serata, sempre sulla platea maior vengono “vestiti” gli stendardi, si tratta di una cerimonia unica nel suo genere: le grandi bandiere vengono infilate nelle aste al buio, mentre il sacerdote fa una breve omelia, il Signorino recita la preghiera di S. Pancrazio ed infine il Sindaco affida i 4 gonfaloni ai gonfalonieri al grido di: “Evviva S. Pancrazio”. La piazza si illumina d’improvviso, centinaia di lampadine che corrono lungo “l’asso di coppe” sono accese, i gonfalonieri alzano e distendono i 4 stendardi, la folla applaude commossa, mentre vengono fatti esplodere mortaretti e fuochi d’artificio. Il momento è da brivido!

Tutta la festa è carica di simbolismi religiosi, devozionali e rievocazioni storiche. Sicuramente da non perdere è la giornata del 12 Maggio che si apre con la S. Messa celebrata in piazza a cui segue la partenza del primo Signorino a cavallo, di corsa, per la montagna di S. Pancrazio. Dire che è un momento emozionante, significa ridurre di gran lunga la trepidazione che si prova in quel particolare momento della festa. Nel pomeriggio il primo Signorino torna dalla montagna e nuovamente, di corsa, si riaggrega agli altri tre Signorini e rispettivi cortei che sono andati ad incontrarlo; giunti processionalmente in piazza, si svolge un “carosello”, dei giri di corsa a cavallo, intorno agli Stendardi, tornati sani e salvi dalla montagna.

Il giorno 13 Maggio è il giorno del “Braccio”, della reliquia di S. Pancrazio, in questa giornata si fa una splendida processione con i Signorini a cavallo che sfilano per le viuzze e per le scalette del Paese. Il giorno 14 è il giorno dei “Conti”, si fa il resoconto della festa, si distribuiscono le fettucce, ossia i nastri bianchi e rossi che assicuravano gli Stendardi alle aste e si estraggono i nomi delle figure più rilevanti della festa per l’anno successivo. La domenica successiva si svolge l’avvincente Giostra delle Contrade presso il campo sportivo, una sfida di abilità tra cavalieri. La festa di S. Pancrazio si può vedere da turista il primo anno, poi si torna l’anno successivo e si inizia a sentirla e a viverla da calvese! Non si può, infatti, rimanere indifferenti al grido di: “Evviva S. Pancrazio”.

Video Festa San Pancrazio dal 2010 al 2019 - YouTube

Foto e video gentilmente concessi da: FotoArt di Annalisa Matticari

Corsa all'anello

La Corsa all’Anello di Narni è una festa storica nata nel 1969 e dedicata al Santo Patrono Giovenale, primo vescovo della città. Nelle due settimane antecedenti la seconda domenica di maggio, quando avviene l’attesa giostra equestre in cui si sfidano nove cavalieri, la città si veste di Medioevo e con la macchina del tempo catapulta la sua atmosfera e le sue vie nel lontano 1371, anno al quale si ispira la festa del patrono.

La storia - Negli statuti comunali dell’anno in questione si legge infatti di giochi popolari e sfide cavalleresche organizzate nei primi giorni di maggio per onorare San Giovenale. Nell’antico documento, il “De anulo argenteo currendo” viene indicato come il palio più importante ed ambito, riservato ai migliori cavalieri del territorio che si contendevano il ricco premio di “cento soldi cortonesi” cercando di infilare con una lancia, al galoppo, un piccolo anello di ferro sospeso in aria. Ora, la tradizione della gara viene mantenuta nella spettacolare corsa storica che ha luogo proprio il 3 maggio, giorno del patrono, nell’antica Platea Major (piazza dei Priori), ma la vera Corsa all’Anello, pur traendo origine da ciò, presenta regole moderne e viene disputata allo stadio San Girolamo (Campo de li Giochi) la seconda domenica di maggio.

I terzieri - I tre terzieri che si contendono l’anello d’argento sono Mezule, che presenta i colori bianconeri, Fraporta, con i colori rossoblù e Santa Maria, dal vessillo arancio viola. Ogni terziere dispone di una propria scuderia, in cui si allenano i cavalieri e dove vengono mantenuti in forma i cavalli per la corsa, di una propria sartoria per la preparazione rigorosamente storica degli abiti per il grande corteo storico o per le rappresentazioni, di uno o più gruppi storici (arcieri, danzatrici, sbandieratori, musici e spadaccini che per tutta la festa si esibiscono nelle vie e nelle piazze) e delle tipiche osterie, ovvero taverne che riproducono quelle dell'epoca della festa e che rappresentano, di fatto, l'unica fonte di finanziamento per i terzieri. La rivalità dei rioni che sono dislocati nella parte “de sopra” (Mezule), “de mezzo” (Fraporta) e “de sotto” (Santa Maria) del centro storico, anima tutta la Corsa all'Anello e non si ferma al solo evento agonistico, ma colora di eventi e goliardia l'intera festa .

La Corsa all’Anello – La gara equestre, che rappresenta il momento più avvincente della festa dedicata al patrono, si svolge la seconda domenica di maggio e rappresenta la contesa dell’ambito anello d’argento tra i terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria. Nell’avvincente gara i cavalieri (tre per ogni terziere) si scontrano in un duello diretto. La gara consiste nell'infilare con la lancia un anello sospeso su un braccio meccanico. La caratteristica della corsa è la velocità e la tecnica. Ciascun fantino di terziere deve battere quello dell’altro terziere sul tempo per arrivare prima ad infilare l’anello. Rapidità, buona mira e freddezza sono le armi vincenti del cavaliere che deve infilare l’anello di 10 cm di diametro al galoppo. Un dispositivo elettronico sgancia automaticamente l'anello avversario quando al terzo giro l'altro viene preso dal primo dei cavalieri che arriva sul porta anelli. La gara si svolge su un tracciato ellissoidale dove ciascun fantino sfida gli altri con gare uno contro uno su tre giri e tre tornate. Ogni anello conquistato ha un punteggio, vince il terziere che al termine delle tornate ha totalizzato più punti. I cavalli riescono a compiere i tre giri in meno di 28 secondi. La gara si svolge in tre tornate, ognuna formata da tre gare dirette e decreterà il vincitore dell’anello che, secondo quando annunciato nel bando il primo giorno della festa, “ne vanterà gloria per l’anno intero”.

Il corteo storico – La sera antecedente la corsa a partire dalle 21 si svolgerà il grande corteo storico, considerato uno dei più belli d’Italia sia per il suo impatto visivo che per la ricerca storica condotta sugli abiti, filologicamente attinenti all’epoca. La sfilata conterà come di consueto la presenza di più di settecento figuranti e riproporrà per tradizione la processione in onore di San Giovenale del 1371. Il corteo rappresenta senza dubbio uno degli spettacoli più suggestivi della Corsa all’Anello. Le antiche vie della città illuminate dal chiarore delle fiaccole, animate dallo sventolio delle bandiere, tornano a sognarsi antiche. I settecento costumanti, tutti ricostruiti dopo un capillare lavoro di ricerca sul personaggio e sul costume, ricreano un immaginario che riporta alla processione del lontano 3 maggio 1371. Apre il corteo, come da tradizione, il suono dei musici, il gruppo delle magistrature comunali e pontificie con i propri gonfaloni e stendardi, quindi i terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria secondo l’ordine di arrivo alla Corsa all’Anello dell’anno precedente, con i gruppi delle fanfare, le autorità, le rappresentanze militari, i cavalieri della corsa, le corporazioni delle arti e le nobili casate delle antiche famiglie.

Gli altri eventi – Oltre alla Corsa all’Anello ed al corteo storico, oltre cento eventi si snodano per tutta la durata della festa e spaziano dalle giornate medievali, fino ad arrivare agli spettacoli dei gruppi artistici e culturali, alle mostre, al mercato medievale ed alle ricostruzioni delle ambientazioni medievali nelle vie e nelle piazze che tra antichi mestieri, fiaccole e bandiere rendono la festa ancora più magica. La Corsa all’Anello inizia tutti gli anni con la lettura del bando che secondo gli antichi statuti sanciva l’inizio della sfida tra Mezule, Fraporta e Santa Maria con l’apertura delle tipiche taverne e dei forni, dove si possono gustare i piatti della tradizione. Giornate clou sono quelle dedicate al patrono San Giovenale. Il 2 maggio in Cattedrale si può assistere all’offerta dei ceri ed alla liberazione del prigioniero ed il 3 maggio, giorno del santo patrono, ci sono la messa e la processione con il busto del santo e la corsa storica in piazza dei Priori. Nei giorni antecedenti al corteo storico si svolgono anche le suggestive benedizioni dei cavalieri dei terzieri.

Per saperne di più: https://www.corsallanello.it/

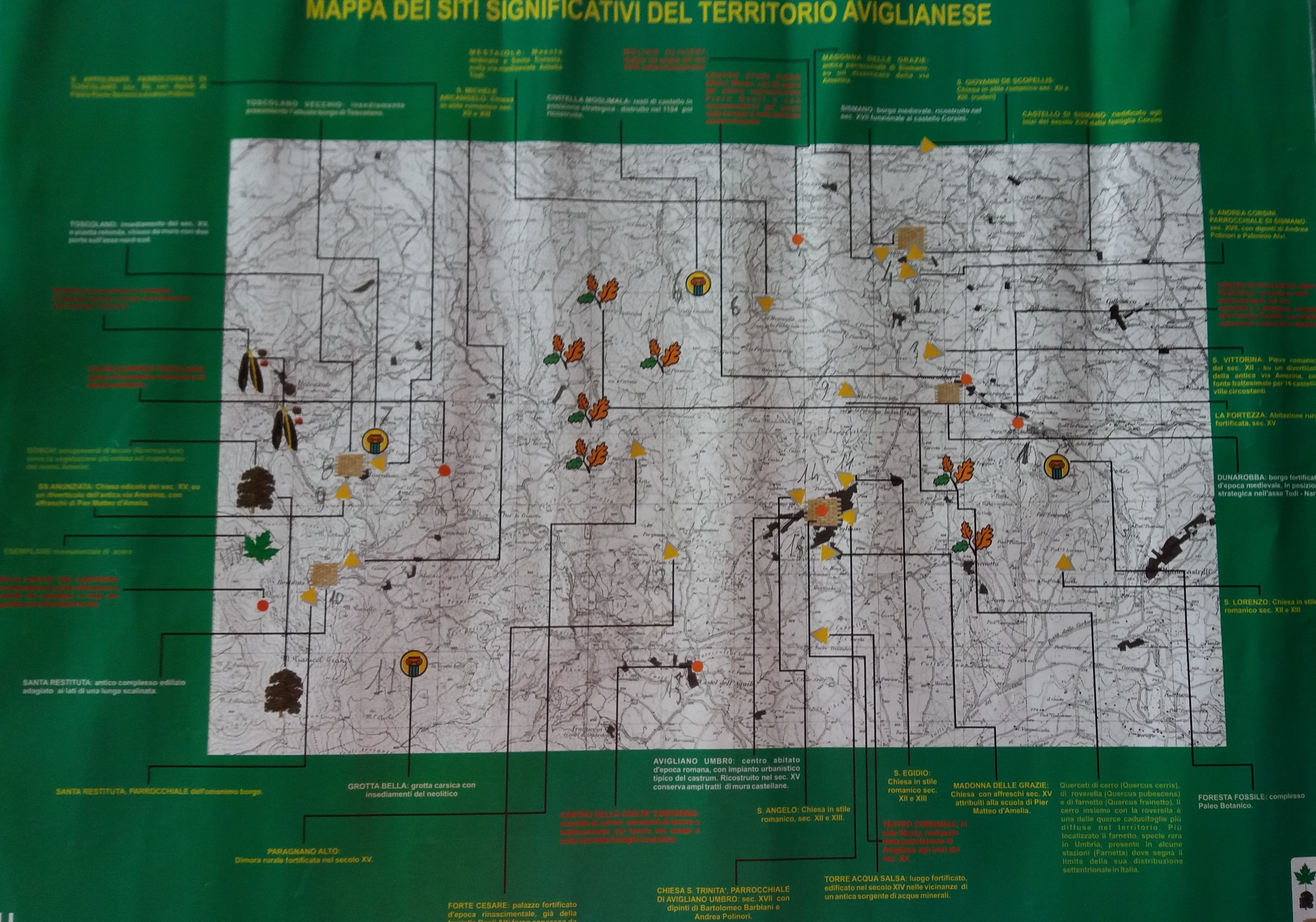

Avigliano Umbro: natura, archeologia, storia, arte

di Zefferino Cerquaglia

Avigliano Umbro è, per nascita (1975), l’ultimo comune dell’Umbria.

Distante e al centro del triangolo Amelia, Orvieto, Todi conserva nel suo paesaggio i segni del lavoro dell’uomo non manomessi dall’invasione edilizia o da dirompenti vie di comunicazione. Il respiro della natura è intenso in queste colline coperte da boschi di castagni e di querce e nei campi ordinati in coltivazioni che continuano tradizioni e il consolidato rapporto dell’uomo con la terra. Dal colle Casalini, h 560 slm, la vista può spaziare fino al monte Soratte a sud, al Terminillo ad est, a Todi e, nelle giornate chiare, a Perugia.

E’ questo un territorio accogliente, la tipica collina umbra seminata di borghi di antica memoria che, nei nomi come Avigliano e Toscolano o nella pianta del centro abitato Dunarobba e Avigliano ricordano l’insediamento romano anche se successivamente ricostruiti. Un territorio vissuto in epoca preistorica, la Grotta Bella di S. Restituta, e che restituisce reperti indicative come il cippo sepolcrale o confinario in loc. Coste con iscrizioni riconducibili all’alfabeto osco.

Il medioevo ha visto la centralità di questa parte dell’Umbria. Dapprima come rifugio dagli insediamenti romano posti sulle vie consolari troppo attraversate da eserciti conquistatori. Sul finire del millennio con il feudo degli Arnolfi sorgono chiese e castelli: Santa Maria ora diruta, parrocchiale di Avigliano dal 1071, S. Vittorina a Dunarobba, dei monaci di Farfa e fonte battesimale di ben 19 parrocchie circostanti, edificio ora in decadimento tra il disinteresse di istituzioni e proprietari, S. Michele Arcangelo a S. Restituta, Sant’Angelo e Sant’Egidio in Avigliano tuttora officiate.

Questo è tempo di grande vivacità in questo territorio attraversato dalla via Amerina nel tratto Amelia – Todi, via di passaggio neo ‘Corridoio bizantino’ e quindi luogo di transito e di sosta di pellegrini da e per Roma, accolti nei siti francescani di Laguscello e dalle chiese che spesso portano nomi greci, Sant’Agata a Castel dell’Aquila e Sant’Apollinare a Toscolano o nella rocca di Colle Casalini della quale restano un nutrito complesso di ruderi. Il XIII secolo è questo un luogo di contesa tra i comuni di Todi e di Amelia, raccontato oggi dal fortilizio di Collicello contrapposto a Castel dell’Aquila edificato allora dal comune di Todi.

Con la riaffermazione del potere della Chiesa nei decenni a cavallo della scoperta dell’America i borghi murati punto di aggregazione di queste popolazioni assumono la veste attuale. Toscolano esempio di architettura militare, a pianta circolare con due porte, a monte e a valle della cinta fortificata. Santa Restituta si distende lungo una scalinata tra la porta a monte e quella a valle. Avigliano presenta una sola porta ed est ed alcune chiese anche fuori dalle mura. Dunarobba conserva al suo interno la parrocchiale di S. Vittorina dirimpetto all’antica omonima pieve. Sismano da antica torre fortezza già proprietà del cardinale Caetani, non ancora Papa Bonifacio VIII, è un feudo di famiglie illustri, gli Atti, gli Anguillara ed infine i Corsini; al centro di un vasto tenimento terriero si costruisce l’attuale castello, in collegamento aereo riservato con la adiacente chiesa di S. Andrea Corsini, tale complesso è ancora oggi esempio tipico di economia curtense, in auge fino agli anni ’60 del secolo scorso. Tra Sismano e Toscolano due testimonianze del sec. XVI di particolare interesse, edificate riattando precedenti residenze di campagna fortificate: la Fortezza Alta maniero già della famiglia Vici, trapiantata da Stroncone a Todi nel ‘500 e da qui ad Avigliano, il castello di Forte Cesare villa rinascimentale con ampio giardino pensile, già proprietà Atti poi della Congregazione di Propaganda Fide, ora in colpevole decadimento. I numerosi edifici sacri ubicati nei centri abitati e lungo le vie di antica comunicazione conservano molte opere pittoriche, affreschi e tele di grandi pittori dei sec. XVI e XVII tra i quali Pier Matteo di Amelia, Bartolomeo Barbiani, Andrea Polinori, Pietro Paolo Sensini.

La natura ci ha consegnato esempi irripetibili. Il cosiddetto ‘Acerone’, gigantesco albero monumentale sulla montagna sovrastante S. Restituta, punto di approdo di uccelli migratori. La Foresta Fossile di Dunarobba, complesso paleobotanico nel suo genere unico al mondo che dopo milioni di anni sepolto nelle argille, è stato portato alla luce; un’area ampia di sequoie sempreverdi, ora tronchi di legno ’mummificato’ in posizione eretta: uno scrigno che ci racconta la storia della Terra.

Avigliano Umbro: un territorio da vivere.

Narni sotterranea

Il desiderio di scoperta è insito in noi, se così non fosse il genere umano non avrebbe raggiunto tanti traguardi.

Proprio grazie a questo desiderio, alcuni speleologi narnesi del gruppo UTEC, nel 1979 si infilarono in un pertugio, fra le macerie di un convento, nei pressi delle loro abitazioni, trovandosi di fronte un frammento di storia sconosciuta.

Da anni nessuno calcava più quel suolo, in ambienti colmi di ragnatele e detriti, ma non sembrava trattarsi di una semplice cantina. Gli occhi dipinti su un affresco furono la chiave per comprendere: erano entrati in una chiesa ipogea dedicata all’Arcangelo Michele, che contava quasi mille anni.

La grande emozione sarebbe comunque esplosa da lì a poco quando, dopo aver rimosso dei mattoni che sigillavano una porta, varcarono una sorta di “Stargate”. Vennero catapultati indietro nel tempo, in stanze sconosciute e dove, nel silenzio, erano rimaste imprigionate le grida di anonimi prigionieri.

Vere e proprie urla senza suono tornavano a farsi sentire attraverso segni grafici incisi su un fragile intonaco di un’angusta prigione. Il gruppetto di giovani esploratori capiva di aver scoperto qualcosa di prezioso ma non riuscivano a capire quanto importante.

La cella e gli altri ambienti erano sotto le macerie di un convento domenicano. Ecco quindi balenare in loro l’idea che potesse trattarsi della Santa Inquisizione ma la loro ipotesi fu immediatamente censurata: mai in nessun testo di storia locale si era parlato di quel tribunale.

Passarono degli anni, durante i quali alcuni ragazzi di quel gruppetto, insieme ad altri, cominciarono a lavorare volontariamente per riportare alla luce i resti ritrovati e, nel 1995, riuscirono ad ottenere una convenzione con l’amministrazione comunale, proprietaria della struttura: nacque così Narni Sotterranea.

Non fu facile per loro far conoscere qualcosa che, fino a poco tempo prima, era del tutto sconosciuto e soprattutto convincere i turisti che là sotto si trovava un patrimonio incredibile.

C’era però un problema importante da risolvere, dare una storia reale a quel luogo e non solo semplici ipotesi da propinare al turista della domenica, mancava la Storia con la S maiuscola e quella poteva essere scritta soltanto facendo indagini archeologiche e d’archivio.

La caparbietà dimostrata per aprire al pubblico il sotterraneo fu elemento essenziale per iniziare una lenta ma costante ricerca ed ecco quindi spalancarsi per loro gli Archivi Vaticani, gli Archivi di Stato di Terni, Spoleto, Perugia, Firenze, Roma, gli archivi domenicani di S. Marco a Firenze e di S. Sabina a Roma e poi la

scoperta di una importante mole di documenti, scampati ai saccheggi e conservati al Trinity College di Dublino.

scoperta di una importante mole di documenti, scampati ai saccheggi e conservati al Trinity College di Dublino.

Oggi, dopo oltre 40 anni dalla loro scoperta, quei luoghi hanno una storia, puntuale, ricostruita fin nei minimi particolari, ora tutti sanno che là sotto l’Inquisizione c’era stata davvero.

Grazie ad un lavoro certosino, contraddistinto da grande pazienza e forza di volontà, molte vicende dimenticate sono tornate alla luce. La polvere che aveva fatto sparire ogni traccia è stata rimossa.

Sappiamo per esempio che Narni, così come Terni, dipendeva dal Sant’Uffizio di Spoleto, tribunale secondo soltanto a Perugia. Sappiamo che a Narni gli inquisitori erano i domenicani nel convento di S. Maria Maggiore e a Terni i francescani nel loro convento e poi tutte le altre sedi umbre, decine e poi i loro vicariati, i loro addetti, centinaia di nomi, date, in particolar modo due storie diverse ma legate dallo stesso luogo di reclusione.

Un caporale degli “sbirri” dell’inquisizione spoletina, con conoscenze esoterico massoniche, che lasciò un testamento graffito sulle pareti della segreta e un contadino originario di Todi che, preso per bigamia, si trasformò in omicida per scappare dalla stessa prigione, fatti riemersi e oggi raccolti in tre importanti volumi:

R. Nini, Il Sant’Uffizio di Spoleto, Foligno 2015

R. Nini, Alla ricerca della verità, Terni 2016

R. Nini, Il bigamo di Narni, Foligno 2020

Visita guidata “virtuale” a Collescipoli tra beni culturali, artistici e ambientali

A cura di Cristina Sabina

Molte le testimonianze locali che fanno riferimento a spaccati di vita dei secoli trascorsi. Un drappo finemente ricamato e un affresco dell'abitato di Collescipoli, gli alberi di gelso in Via Castello e la fontana di ghisa in Piazza Risorgimento rappresentano soltanto alcuni dei numerosi esempi che documentano come si viveva e storia economica, mutamenti sociali e archeologia industriale e, soprattutto, una consolidata vocazione all'arte e al rispetto ambientale.

La tovaglia costituita da tele sottili di canapa e lino, è un paramento sacro di copertura. Conservata nella chiesa di S. Nicolò, fu progettata e ricamata con elevata definizione da una qualificata équipe di artiste che con aghi e fili espressero nei 32 riquadri storie di Santi, della Vergine e di Gesù. In alcune immagini si possono ammirare costumi d'epoca e nell‘insieme si percepisce un capolavoro sacro-didascalico elaborato forse nei primi decenni del 1600, radicato nel lontano e raffinato mondo della “cultura tessile” collescipolana. Un mondo che partiva dalla coltivazione e dalla trasformazione della pianta della canapa e, attraverso la filatura e tessitura di questa fibra, giungeva a manufatti di vario tipo e alla loro decorazione. Nello stesso manufatto merita peraltro attenzione il tipo di incorniciatura, che aggiunge luminosità ai singoli contenuti, esaltando la bellezza della visione d'insieme. Per simulare effetti di chiaro-scuro, intorno ad ogni riquadro, le artiste-ricamatrici congiunsero losanghe di tela compatta, con contrasti fortemente graduati (avorio e terra bruciata), mentre decorarono i margini esterni con strisce di tela rada e frangia, impreziosite da ricami di tralci di foglie di vite e melagrane disposte anche a grappolo: una composizione naturalistica che richiama ai simboli della prosperità e della fertilità.

Sempre in S. Nicolò, sulla volta della sacrestia, in un unico affresco sono rappresentati la Gloria del Santo, l'abitato di Collescipoli, la campagna circostante ed un cartiglio con firma e data: “Giuseppe Guarino 1668”. Nella fascia centrale, tra paese e paesaggio lungo la strada che collega lo spazio rurale all'abitato, è appena visibile il rientro degli agricoltori: poche persone isolate, alcuni animali da cavalcatura, due donne con “roba in testa”, di cui quella posizionata verso il margine destro, sembra tendere un braccio e trattenere legato un animale di piccola taglia, sicuramente un maiale. Nella rappresentazione dell'abitato merita una sottolineatura la presenza di tre “palombare”, costruzioni svettanti adibite all'allevamento dei colombi domestici, il cui guano era utilizzato come fertilizzante esclusivo per le canapine.

I mori celsi, le celse o le more, ossia i gelsi allineati lungo la strada di circonvallazione delle Mura Grandi e Piccole, ben 270 al momento dell'impianto realizzato poco dopo il 1861 su progetto dell'ingegner Domenico Giannelli, fornivano foraggio esclusivo per l'allevamento dei bachi da seta. Molte famiglie non proprietarie di terreni e residenti all'interno dell'incasato, non appena la piantagione matura iniziò a dare i suoi frutti, ne utilizzarono la “foglia”. Ebbero così la possibilità di trasformarsi in tante piccole imprese, trovando nella bachicoltura incentivi e fonte di guadagno fino al primo trentennio del Novecento, quando più rapidi processi di produzione azzerarono o quasi questo tipo di lavoro artigianale.

In questa rapida panoramica di arte e artigianato, di archeologia industriale e attestazioni ambientali, i vari esempi di microstoria rammentano ancora tutti coloro che, attraversando fatiche, lavoro e cultura hanno contribuito alla continuità con apporti diversi, tenacemente sostenuti. Nello stesso tempo alcune attestazioni si legano alla grande storia, perché, se l'impianto dei gelsi risale all'Unità d'Italia (150° anniversario nel 2011), la Fontana di Piazza Risorgimento si associa alla prima grande rivoluzione industriale avvenuta negli ultimi decenni del 1800 nell'area ternana.